2024.08.30

釣り・グレ

掛けるとグレは警戒するから抜いて合わせる

まず食わせることを優先しろ。そのため、道糸を細くして、刺し餌と撒き餌を合わせやすくした。食い渋るグレに対応してハリスも細くした。しかし、これでグレが掛かったら、どうやって取ればいいのだろう。松田は言う。糸の伸びと竿の弾力を十分生かせば、少々の大物でも取れると。

「魚の走る方向と逆へ合わせれば鈎掛かりする」

〇グレに警戒心を抱かせない

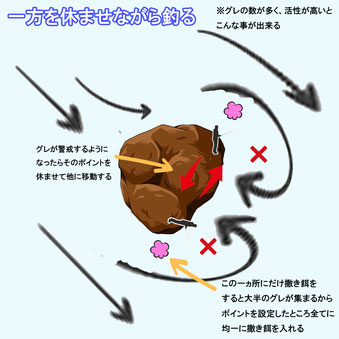

魚がエサをくわえて斜め下に走ると、ウキは同じ方向に沈む。合わせるのは、その反対方向になる。これは魚すべてに共通している。川のハエ釣りも同様で、異なる方向に合わせたのでは鈎掛かりしない。 特に潮が速いところで浮いたグレは絶対そうしないと掛からないー松田はそう言う。 だからなのか、食いがいいときの松田は、概して合わせのタイミングが驚くほど早い。そして、非常に高い確率で魚を掛ける。素バリを引いた時は、深刻な顔で首をかしげ、絶対にかかるはずだったのにと言わんばかりの表情を見せる。 それだけ、グレの状態の読み、仕掛けの張りと角度、ウキ下とタナなどを完璧に近く推測しているのだろう。グレはどんなに活性が高くても2、3尾釣るとその後は食いが悪くなる。警戒心が生じるためだ。松田はそれをも読むから、グレを1尾釣るたびにウキ下を調整する。 しかし、いったん芽生えた警戒心はなかなか消えない。そんなときは、釣り場を休ませるのが一番だと前述した。

ポイントを2カ所独占できれば、1つを休ませている間に他方を釣り、そちらのグレが警戒するようになれば、休ませていたほうで竿を出す。そうすれば、短時間で数釣りが出来るという荒技はあるものの、グレに警戒心を拭い去るものではない。 だから、松田はグレに警戒心を生じさせることを出来るだけ避けようとする。 その一つが「合わせるときは掛けるな、抜け」という言葉に表されている。

〇掛けるな、抜け!

遠くで魚を掛けて、足元まで引き寄せたところでバラしても、それ以外のグレに与える影響は少ない。しかし、掛けてすぐにバラすと、他の魚も一緒に逃げてしまう。魚を掛けると、周囲の魚にどんな影響を与えるかを、松田は水槽や池で実験している。 「パーンと食うて、カーンと掛けて、ダーッと走った時は、他の魚もバーッと逃げるんや。ほんで、岩に頭突っ込んでビーっと震えよるわ。掛かっとらん奴も結構震えようからな。ほんで、ひとしきりしたら忘れて、またヒョロヒョロと出てきよる」 自然体である海で確かめたことはないが、大差はないだろうとも松田は言った。 そこから松田は合わせるときは鈎を掛けるのではなく、抜かなければならないと悟っている。 抜くとは、糸であり、鈎先と考えていいだろう。道糸を引き、グレの口の中の皮に鈎先を抜く。 それを石鯛釣りのように合わせて強いショックを与えると、魚はパニック状態に陥る。 小グレで試すとそれがよく分かる。カーンと掛けるとパッと散る。それが、シューッと抜くと全然散らず、平気な顔でそこらを泳ぎ回っている。 再びこの話の冒頭に戻る。 磯の上に腹這いになって首だけ突き出した松田は、なんとかして見える魚を釣ろうと努力していた。カーンと掛けたら、他の魚も警戒心を抱くことが分かったから、絶対に掛けようとはしなかった。その代わり、一秒でも早く食わせようとしていた。そのためにはビンビンに仕掛けを張って、余分な糸はまったく出さなかった。 「掛けてギューッと絞るんと、バチャっと浮いとるんが一緒やったもんな」 当時を懐かしむように、松田は言った。活性が低いときのグレは非常に食い渋る。ウキはほんの少ししか沈まず、誘えば離す。放っておいても離す。5㎝ばかり沈んでいたウキが、かすかに入った時に合わせなければ掛からない。 それでも皮一枚というケースが多い。春の尾長にはよくそういうことがある。 松田はハリスを落とし、仕掛けをビンビンに張っておいて、ウキが少しでも入れば、じわっと道糸を張り、それ以上ウキが入るのを待つ。 そんな状況で釣り上げた1尾はなによりも価値がある。4.jpg)

ー松田稔のグレ釣りバイブル・釣ってなんぼや! 1997年出版より一部引用ー