2024.08.29

釣り講座

食わなければ糸を落とす、でないと答えが出せん

グレの習性は間違いなく変わっている。竿も、カーボンの出現によって大きく変わった。道糸もハリスも強くなった。だが、人間の考え方は一向に進歩してない。

今こそ、釣り方を大きく改めないと、時代からどんどん取り残されてしまう。

タックルバランスも、ひと昔前の理論では到底通用しない。

「試行錯誤してどこが悪いかを知り、改める」

〇まず食わせて答えを出す

そこにグレが100尾いたとする。

漁師なら、網を入れてその大半を獲ってしまうだろう。

しかし、釣り人にしてみれば、そのグレに食欲が無ければ1尾も釣ることはできない。 100尾すべて食欲がなかったとしたら、それはグレがいることにはならない。

釣りの対象にはなり得ないのだから。

松田は突然、こんな哲学的な表現をして、周囲をギョッとさせる。

それについてゆける人間は少ないから、少々シラけた気分で聞いているのに、松田は構わず、自分の考えを話し続ける。

これも、神様の素質なのかもしれない。

話を戻そう。 肉眼でグレが見えて、それが餌を拾っていたら、間違いなく食欲はある。 それで釣れないとしたら、どこかが悪いことになる。

松田なら真っ先にビシを変える。

それを小さくするか、あるいは外してしまう。

次に鈎、エサを小さくする。そして、最後にハリスを細くする。

松田はそのために、いつも0.2号とか0.3号という極端に細いハリスまで用意している。 ハッキリ言って、そんな細いハリスでは、よほど小型のグレでない限り取れない。しかし、松田は、

「取り込むより、なぜ食わんかという答えを出すのが先なんじゃ」

その為には、まず食わせないといけないという。

40cmを超えるグレが見えていて、ハリス2号では見向きもしないが、エサは拾っているというケースで考えてほしい。

ハリスが太いから食わないのだろうかという疑問が生じたとき、その答えを出すには、たとえ切られても一度は食わせてみるしかない。

ところが、40㎝のグレは0.8号では無理という固定概念がある。

せいぜい1.5号までしか落とさない。

それで食わなければ、あの魚は釣れないと思い込んでしまう。

思考はそこでストップし、前には進まない。

しかし、0.8号まで落として食ったとしたら、自分の釣りの一連の流れの中で、自分の餌の撒き方が悪かった、ハリスが太かった、鈎が大きかったといった答えが出る。

それが進歩につながる。

〇努力の積み重ねが判断材料

ここで、松田のいう「努力」にもう一度戻る。

グレが入れ食いしているとき、ビシを大きくしたり、鈎を大きくしたり、ハリスを太くすると、グレが食うのが遅くなる。

それまで10秒で食っていたのが13秒かかったりする。

この3秒という差は、ハリスが太いからなじむのが遅れるためで、これはしょうがない。 問題はその後にある。

果たしてグレが食うか食わないか、食ったとしたらウキはどんな入り方をしたか、鈎を飲み込んだかどうかを確認する。

そして、次に、本当にハリスが太いから嫌っているのか、それとも単にハリスが口に当たっているのを嫌がっているだけなのかを判断する。

これがハリス0.8号なら食ったときの参考になる。

努力の成果が生きるときと言い換えてもいいだろう。

もっとも、昔はグレの数が多かったから、そんな実験はいくらでもできたが、今はそうはいかない。しかし、本当にクリアしたいのなら、一度はやっておかなければいけない。梅雨時分、また秋に、波止の小グレで試すのも一つの方法といえる。

最初はハリス1号を使って、次は0.4号に落としてみる。

答えは磯と変わらない。ただ、小型は警戒心が薄いから、すぐ飲み込む可能性がある。それを磯に置き換えるとどうなるか。グレは型が大きくなるものの、波止と違って水深があるし、グレの数が多い。だから、糸を細くすると、そこそこの活性があれば、やはりすぐ飲み込んでくる。それを飲み込まさないようにしようと思ったら、ウキ下を浅くするしかない。

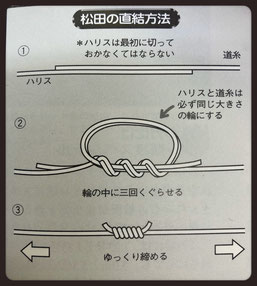

〇道糸とハリスは直結する

松田の道糸は、もはや日本国中の知られるところとなっている。

道糸、ハリスの持つ強度をそれだけフルに引き出しているのだが、細心の注意を払っていることも見逃してはならない。

サルカンを使わないのも、その一つになる。

ナイロンとフロロカーボンという違いはあっても、同じ糸同士なら一体化する。

しかし、道糸とハリスの中間に金属が入ると、互いにそこで連続せず、完結してしまう。

事実、測定器で計って、直結の方がはるかに強いという答えが出ている。

屈折の問題は、ビシもあることだから気にする必要はないという。

サルカンを使わない理由は他にもある。

仕掛けに余分なものは一切ないほうがいいという、シンプル・イズ・ベストの精神だ。 サルカンさえも余分なものとみなしている松田の徹底ぶりは、アユ釣りの影響もあるのだろうか。こんな話を松田から聞いた。

「友釣りはな、オトリに鈎やらハナカンが付いとるから、野アユが掛かるんじゃ。オトリにかかっとる抵抗をゼロにしたら、野アユは追いつけん。逃げられんから追いついて掛かるんじゃ。」

ハリスに直線強度はいらない。

磯の場合は、一番が根ズレで、次が結節強度になる。

バランスのとれた竿を立てている限り、引っ張り合いでは切れない。

切られるのはノサれたときだから、1号も2号も一緒。

松田はそう言う。3.jpg)

ー松田稔のグレ釣りバイブル・釣ってなんぼや! 1997年出版より一部引用ー